刘 文

1949年生,上海崇明人,中国瓷绘师,紫砂篆刻师,美术编辑,书画家,收藏家。

刘文从事工艺美术和陶瓷制作40多年,作品曾多次获得国家和广东省工艺美术展金奖。曾担任《广东工艺》杂志主编。发表学术论文数篇,专著4本

人物经历

1996年7月-广东省工艺美术珍品馆馆长

2000年10月-广东省工艺美术协会副理事长,广东省第二届工艺美术大师评审委员会委员

2001年10月-广东省工艺美术协会秘书长

2002年至2009年-《广东工艺》杂志主编

2006年2月-广东省工艺美术协会总工艺美术师

2009年-第三届广东省工艺美术师

2006年-广东省锃风艺术研究院艺术总监

2010年-中山大学传媒学院兼职教授 [3]

2010年-广东省工艺美术研究所副所长,研究员

2011年-被江苏凤凰出版集团聘为《中国工艺美术大师全集》广东卷主编

2011年-被授予国务院政府特殊津贴 [4]

2012年-被聘为第六届中国工艺美术大师评委 [5]

2013年-广州市白云区文联副主席

2014年-广东省第四届工艺美术大师评审委员会委员

2014年-广东省岭南民间工艺研究院副院长

2014年-广东省工艺美术学会副会长 [6]

2017年11月23日,刘文大师到广东女子职业技术学院为珠绣工艺班同学授课

书香门第的文学大师

刘文,于1949年在上海出生。他的父亲曾经师从张大千,是上海资深的美术编辑,书画家。正因为有着这样的家庭背景,刘文从小便深受父亲的影响,小学即开始练字,学画,初在少年宫学习绘画,后入美术学校。

1970年,刘文于上海轻工业专科学校装潢设计专业毕业后南下广州。因父亲与上海众多文化及书画名流相熟,刘文得以经拜访这些前辈,观摩学习名家书画,在艺术生涯之初就汲取了丰盛的艺术营养,并受用终生。

在上海读书期间,刘文曾先后师从胡问遂,程十发,钱君匋等沪上书画大家学习书画创作,从他们身上学会了如何把握中国传统文化的精髓和意境的创造,可谓获益匪浅。早期在上海的经历,让刘文既掌握了丰富的艺术创作技巧,又培养了难得的艺术审美情趣和精神修养,为其艺术生涯打下了坚实的基础,使其日后能够在书画,工艺美术各个领域纵横驰聘,且游刃有余。

陶瓷工艺美术界的泰斗巨擘

从早期的书画创作到今日的陶瓷,紫砂制作,刘文在艺术领域的创作跨度颇广,并皆有建树。更难能可贵是,无论从事何种艺术创作,刘文的作品始终保持着自己独特的艺术风格,富有鲜明的艺术个性。他强调创作的随性自然,行笔畅达,浑然天成,朴实之中见秀美;其陶瓷彩绘清新淡雅,秀美飘逸,驰笔有度,层次分明,平和之中蕴神采。比如其金奖作品《久雨初晴图》,“崇山峻岭,江岸水榭,虚实相映,雾矇的山峰远树,若隐若现,树丛错落有致,俯仰生情,作品给人们优美,高雅,恬静,闲逸的境界”。

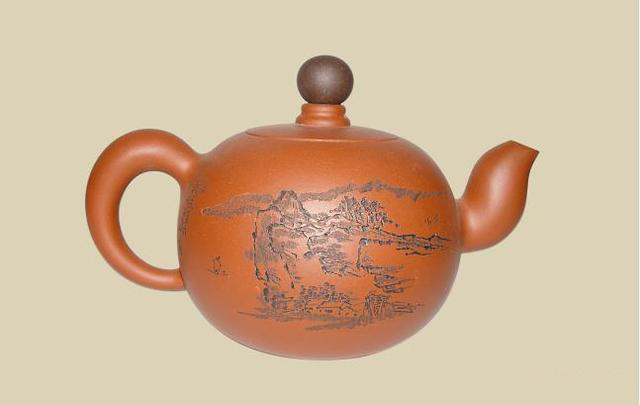

文《柿圆壶》

刘文无论其书画,陶瓷作品多文人气,讲意境,而文人精神与意境无疑是中国艺术灵魂的表现。所谓“意“者,为从艺者对生命,自然的思考,“境”实为对人生体验所能达到的一种高度。刘文的画追求文雅,他希望把笔墨抽象出来,让其减少变化,使线条很纯粹,找到了一种高逸的品味,不拘泥于对物象塑造而去追求一种意象,这就是他的文人化的艺术追求。

《竹报平安》

刘文的艺术创作给我们最大的启示:他能数十年来,一直植根于中国传统文化的沃土,把自己整个精力投入到对传统文化和时代精神的学习和感悟中,形成个人的人文艺术创作特点,他对艺术的最大贡献是他通过作品体现了在当今一个时尚的时代,如何展示中国传统文化的不朽魅力,他对学术的一种思考精神,创造精神,都令人感动。

德高望重的德艺双馨艺术家

刘文古道热肠,身为广东省工艺美术界的前辈,他特别重视工艺美术人才的培养和传统工艺美术的保护。身为广东省工艺美术协会总工艺美术师,为避免工艺美术从业者的技艺和修养相脱节的现象,他多次组织大量工艺美术师和民间艺人参加培训,学习系统的艺术理论。他曾主编《广东工艺》一刊,和编写《广东省传统工艺美术保护和发展》大型画册,对广东省工艺美术的发展起到推动作用。

《春山无尽》

在退休后,刘文仍身兼数职。凤凰出版传媒集团,江苏美术出版社的重点选题《中国工艺美术大师》大型系列丛书(50本)聘请担任编辑委员会委员,他还担任重建的广东省工艺美术研究所副所长一职。

淡泊名利沉醉创作的大工匠

即便事务繁忙,刘文依然热心创作,时常优雅的挥毫,时常优雅的作画,享受着一片恬静。他为广州市迎亚运治理沙河涌工程新建的天河北绿化景点的天寿亭题写匾额,撰写对联,为美化广州作出自己的一份贡献。在2010年穗,禅,肇同城工艺美术大展精品评比中,他刻制的紫砂壶《壶中自有新天地》被评为金奖,该壶刀法娴熟,疏密相间,层次分明,通过寥寥数笔勾画出宏伟的秋山,浩瀚的江水,一叶扁舟悠闲的荡漾在江上,给人一种宁静,清新,一种秋醉的感觉。其作品为众多书画爱好者和收藏家所喜爱,多次登门拜取,得之皆备感欣喜。与共和国同龄的刘文踏着闪亮的艺术之路勇往直前,其创作必如涓涓细流为人们的审美生活带来新感受。